Gewitter selbst berechnen

Diese Faktoren sind entscheidend

Gewitter sind faszinierend, aber oft auch gefährlich. Ob beim Wandern, auf Veranstaltungen oder zu Hause – wer frühzeitig erkennt, wann sich eine Gewitterlage anbahnt, kann Risiken besser einschätzen. Mit etwas meteorologischem Grundwissen lässt sich die Wahrscheinlichkeit für Gewitter auch ohne Profi-Wetterstation selbst beurteilen.

Wichtige Wetterparameter zur Gewitterberechnung

CAPE (Convective Available Potential Energy)

Dieser Wert zeigt, wie viel Energie für aufsteigende Luftmassen zur Verfügung steht. Je höher der CAPE-Wert, desto wahrscheinlicher werden starke Aufwinde – eine Voraussetzung für Gewitter.

Faustregel:

CAPE > 400 J/kg bedeutet: Gewitter sind möglich.

Lifted Index (LI)

Der Lifted Index vergleicht die Temperatur einer aufsteigenden Luftblase mit der Umgebung in rund 5,5 km Höhe.

Faustregel:

LI < 0 steht für instabile Schichtung – ein Zeichen für mögliche Gewitter.

Taupunkt & Luftfeuchtigkeit

Ein hoher Taupunkt in Verbindung mit warmer Luft deutet auf viel Feuchtigkeit hin – wichtig für Quellwolkenbildung.

Taupunkt > 12 °C gilt bereits als potenziell gewitterträchtig.

Temperaturabfall mit der Höhe

Je schneller die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt, desto größer ist die Gewittergefahr. Dies fördert labile Luftschichtungen.

Zusätzliche Bedingungen

Hebungsmechanismen

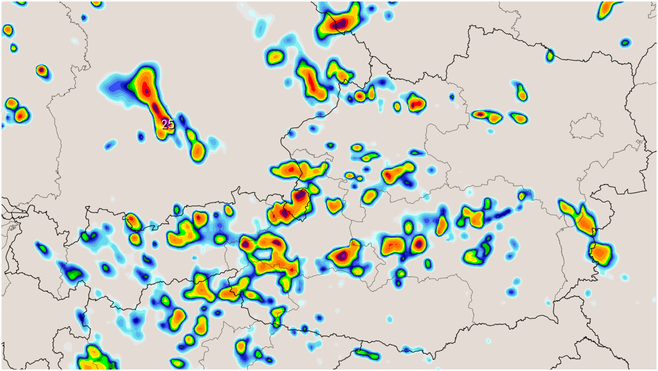

Selbst bei labiler Luftmasse braucht es einen Auslöser, damit ein Gewitter entsteht. Typische Hebungsantriebe sind:

-

Kalt- oder Warmfronten

-

Konvergenzen (z. B. Zusammenströmen von Winden)

-

Aufgleiten an Berghängen

Optische Hinweise am Himmel

Quellwolken, die rasch in die Höhe wachsen, sogenannte Cumulus congestus oder Cumulonimbus, sind eindeutige Anzeichen für Gewitterentwicklung. Auch das Zusammenziehen mehrerer Wolkenbänder kann auf Konvergenzen hinweisen.